中国古代建筑

在大众的刻板印象里,中国乃至东亚的传统建筑以木结构为主,而西方传统建筑以砖石结构为主。事实上,古代西方的木结构建筑一直广泛应用于民居等建筑。由于使用砖石结构的宗教场所以及其他公共建筑一直是西方建筑的主流,因此木结构建筑在西方建筑上处于次等地位。而中国古代只有军事建筑(城墙、城门)、墓室、桥梁、佛塔等少数建筑采用砖石结构,木结构建筑是主流。

中国古代建筑之所以采用木结构为主的原因也是众说纷纭。有说是因为取材方便,有说是为了抗震,还有说是因为文化信仰,这些解释大多站不住脚。我个人认为,中国古代建筑之所以采用木结构,主要是中国早期文明选择的建造技术发展方向所导致的路径依赖。

宋朝以后,中原地区因为气候变化和过度砍伐,木材资源稀缺。宋初之时,开封所用的木料需要从秦陇地区运来。到了明朝永乐年间,北京故宫建造时,木料需从四川、湖广、江西,甚至云贵、交趾等地运来。中国历代大一统皇朝的皇城越建越小,和木料缺乏也有一定关系。显然,取材方便这个原因并不成立。

古希腊和古罗马所在的地中海地区也属于地震带,这两个文明的主流建筑仍然选择了砖石结构。木结构抗震的说法似乎也不太恰当。

正因为技术上路径依赖的原因,中国古代从未掌握大跨度的拱券和穹顶的建造技术。随着中西文化的交流,在明朝洪武年间也出现了灵谷寺无梁殿这样的砖砌筒形拱结构建筑,不过未能成为主流。无梁殿的筒形拱最大跨度也就11.5米,而古罗马时期建造的马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡,其拱券跨度就已经达到25米了。

灵谷寺无梁殿内部的筒形拱结构

马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡的拱券

建筑类型

亭

中国传统建筑中周围开敞的小型点式建筑,供人停留、观览,也用于典仪,俗称亭子,出现于南北朝的中后期。“亭”又指古代基层行政机构,兼设有旅舍形式亭一般设置在可供停息、观眺的形胜之地,如山冈、水边、城头、桥上以及园林中。还有专门用途的亭,如碑亭、井亭、宰牲亭、钟亭等。亭的平面形式除方形、矩形、圆形、多边形外,还有十字、连环、梅花、扇形等多种形式。亭的屋顶有攒尖、歇山、锥形及其他形式复合体。大型的亭可筑重檐,或四面加抱厦。陵墓、宗庙中的碑亭、井亭可做得很庄重,如明长陵的碑亭。大型的亭可以做得雄伟壮观,如北京景山的万春亭。小型的亭可以做得轻巧雅致,如杭州三潭印月的三角亭。亭的不同形式,可以产生不同的艺术效果。构造作法,亭的结构以木构为最多,也有用砖石砌造的。亭多做攒尖顶和圆锥形顶。四角攒尖顶在汉代已出现,八角攒尖顶和圆锥形顶在唐代明器中已有发现。宋《营造法式》中所载“亭榭斗尖”,是类似伞架的结构。这种做法可以从清代南方的园林中见到。明清以后,方亭多用抹角梁,多角攒尖亭多用扒梁,逐层叠起。矩形亭的构造则基本与房屋建筑相同。

苏州拙政园内的扇亭(前)和笠亭(后)

榭

中国古代将地面上的夯土高墩称为台,台上的木构房屋称为榭,两者合称为台榭。最早的台榭只是在夯土台上建造的有柱无壁、规模不大的敞厅,供眺望、宴饮、行射之用。有时具有防潮和防御的功能。台榭的遗址颇多,著名的有春秋晋都新田遗址、战国燕下都遗址、邯郸赵国故城遗址、秦咸阳宫遗址等,都保留了巨大的阶梯状夯土台。榭还指四面敞开的较大的房屋。唐以后又将临水的或建在水中的建筑物称为水榭,但已是完全不同于台榭的另一类型建筑。

台榭

邯郸武灵丛台

水榭

广州余荫山房水榭

楼阁

中国古代建筑中的多层建筑物。楼与阁在早期是有区别的。楼是指重屋,阁是指下部架空、底层高悬的建筑。阁一般平面近方形,两层,有平坐,在建筑组群中可居主要位置,如佛寺中有以阁为主体的,独乐寺观音阁即为一例。楼则多狭而修曲,在建筑组群中常居于次要位置,如佛寺中的藏经楼,王府中的后楼、厢楼等,处于建筑组群的最后一列或左右厢位置。后世楼阁二字互通,无严格区分,古代楼阁有多种建筑形式和用途。城楼在战国时期即已出现。汉代城楼已高达三层。阙楼、市楼、望楼等都是汉代应用较多的楼阁形式。汉代皇帝崇信神仙方术之说,认为建造高峻楼阁可以会仙人。佛教传入中国后,大量修建的佛塔建筑也是一种楼阁。北魏洛阳永宁寺木塔,高“四十余丈”,百里之外,即可遥见。建于辽代的山西应县佛宫寺释迦塔高67.31米,仍是中国现存最高的古代木构建筑。可以登高望远的风景游览建筑往往也用楼阁为名,如黄鹤楼、滕王阁等。中国古代楼阁多为木结构,有多种构架形式。以方木相交叠垒成井栏形状所构成的高楼,称井□式;将单层建筑逐层重叠而构成整座建筑的,称重屋式。唐宋以来,在层间增设平台结构层,其内檐形成暗层和楼面,其外檐挑出成为挑台,这种形式宋代称为平坐。各层上下柱之间不相通,构造交接方式较复杂。明清以来的楼阁构架,将各层木柱相续成为通长的柱材,与梁枋交搭成为整体框架,称之为通柱式。此外,尚有其他变异的楼阁构架形式。

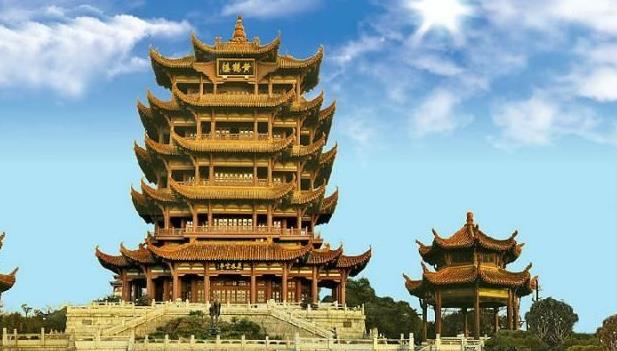

黄鹤楼

滕王阁

影壁

建在院落的大门内或大门外,与大门相对作屏障用的墙壁,又称照壁、照墙。影壁能在大门内或大门外形成一个与街巷既连通又有限隔的过渡空间。明清时代影壁从形式上分有一字形、八字形等。北京大型住宅大门外两侧多用八字墙,与街对面的八字形影壁相对,在门前形成一个略宽于街道的空间;门内用一字形影壁,与左右的墙和屏门组成一方形小院,成为从街巷进入住宅的两个过渡。南方住宅影壁多建在门外。农村住宅影壁还有用夯土或土坯砌筑的,上加瓦顶。宫殿、寺庙的影壁多用琉璃镶砌。明清宫殿、寺庙、衙署和第宅均有影壁,著名的山西省大同九龙壁就是明太祖朱元璋之子朱桂的代王府前的琉璃影壁。北京北海和紫禁城中的九龙壁也很有名。

大同九龙壁

塔

供奉或收藏佛舍利(佛骨)、佛像、佛经、僧人遗体等的高耸型点式建筑,又称“佛塔”、“宝塔”。塔起源于印度,也常称为“佛图”、“浮屠”、“浮图”等。塔是中国古代建筑中数量极大、形式最为多样的一种建筑类型。塔一般由地宫、塔基、塔身、塔顶和塔刹组成。地宫藏舍利,位于塔基正中地面以下。塔基包括基台和基座。塔刹在塔顶之上,通常由须弥座、仰莲、覆钵、相轮和宝珠组成;也有在相轮之上加宝盖、圆光、仰月和宝珠的塔刹。塔的种类众多,中国现存塔2000多座。按性质分,有供膜拜的藏佛物的佛塔和高僧墓塔;按所用材料可分为木塔、砖塔、石塔、金属塔、陶塔等;按结构和造型可分为楼阁式塔、密檐塔、单层塔、剌嘛塔和其他特殊形制的塔。楼阁式塔著名的有西安慈恩寺塔、兴教寺玄奘塔、苏州云岩寺塔等。密檐塔著名的有登封嵩岳寺塔、西安荐福寺塔、大理崇圣寺千寻塔等。单层塔著名的有历城神通寺四门塔、北京云居寺石塔群、登封会善寺净藏禅师塔等。剌嘛塔塔身涂白色,俗称“白塔”。著名的有北京妙应寺白塔、山西五台县塔院寺白塔等。金刚宝座塔著名的有北京正觉寺金刚宝座塔。

上海龙华塔

廊

中国古代建筑中有顶的通道,包括回廊和游廊,基本功能为遮阳、防雨和供人小憩。廊是形成中国古代建筑外形特点的重要组成部分。殿堂檐下的廊,作为室内外的过渡空间,是构成建筑物造型上虚实变化和韵律感的重要手段。围合庭院的回廊,对庭院空间的格局、体量的美化起重要作用,并能造成庄重、活泼、开敞、深沉、闭塞、连通等不同效果。园林中的游廊则主要起着划分景区、造成多种多样的空间变化、增加景深、引导最佳观赏路线等作用。在廊的细部常配有几何纹样的栏杆、坐凳、鹅项椅(又称美人靠或吴王靠)、挂落、彩画;隔墙上常饰以什锦灯窗、漏窗、月洞门、瓶门等各种装饰性建筑构件。

颐和园长廊

轩

轩的本义是指向上翘起的曲木,在中国传统建筑中,特指南方高敞栱曲的房间,附属于主体的卷棚式屋顶,类似于北方建筑的廊。可分为内轩和廊轩。常见的轩有抬头轩、船篷轩、鹤颈轩(鹤胫轩)、菱角轩、海棠轩、一支香轩等。

杭州胡雪岩故居鹤胫轩

坊表

中国古代具有表彰、纪念、导向或标志作用的建筑物,包括牌坊、华表等。牌坊又称牌楼,是一种只有单排立柱,起划分或控制空间作用的建筑。在单排立柱上加额枋等构件而不加屋顶的称为牌坊,上施屋顶的称为牌楼,这种屋顶俗称为“楼”,立柱上端高出屋顶的称为“冲天牌楼”。牌楼建立于离宫、苑囿、寺观、陵墓等大型建筑组群的入口处时,形制的级别较高。冲天牌楼则多建立在城镇街衢的冲要处,如大路起点、十字路口、桥的两端以及商店的门面。前者成为建筑组群的前奏,造成庄严、肃穆、深邃的气氛,对主体建筑起陪衬作用;后者则可以起丰富街景、标志位置的作用。江南有些城镇中有跨街一连建造多座牌坊的,多为“旌表功名”或“表彰节孝”。在山林风景区也多在山道上建牌坊,既是寺观的前奏,又是山路进程的标志。华表为成对的立柱,起标志或纪念性作用。汉代称桓表。元代以前,华表主要为木制,上插十字形木板,顶上立白鹤,多设于路口、桥头和衙署前。明以后华表多为石制,下有须弥座;石柱上端用一雕云纹石板,称云板;柱顶上原立鹤改用蹲兽,俗称“朝天吼”。华表四周围以石栏。华表和栏杆上遍施精美浮雕。明清时的华表主要立在宫殿、陵墓前,个别有立在桥头的,如北京卢沟桥头。明永乐年间所建北京天安门前和十三陵碑亭四周的华表是现存的典型。

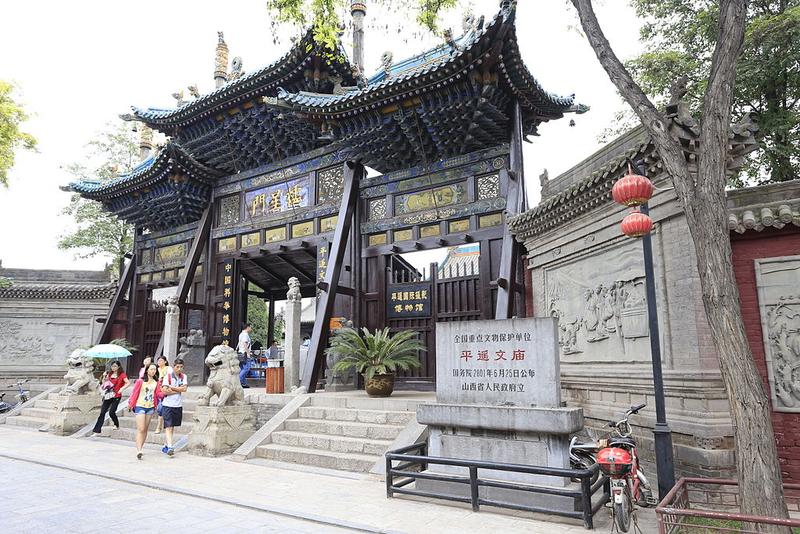

平遥文庙牌坊

天安门华表

殿堂

中国古代建筑群中的主体建筑,包括殿和堂两类建筑形式,其中殿为宫室、礼制和宗教建筑所专用。堂、殿之称均出现于周代。“堂”字出现较早,原意是相对内室而言,指建筑物前部对外敞开的部分。堂的左右有序、有夹,室的两旁有房、有厢。这样的一组建筑又统称为堂,泛指天子、诸侯、大夫、士的居处建筑。“殿”字出现较晚,原意是后部高起的物貌;用于建筑物,表示其形体高大,地位显著。自汉代以后,堂一般是指衙署和第宅中的主要建筑,但宫殿、寺观中的次要建筑也可称堂,如南北朝宫殿中的“东西堂”、佛寺中的讲堂、斋堂等。殿和堂都可分为台阶、屋身、屋顶三个基本部分。其中台阶和屋顶形成了中国建筑最明显的外观特征。因受封建等级制度的制约,殿和堂在形式、构造上都有区别。殿和堂在台阶做法上的区别出现较早:堂只有阶;殿不仅有阶,还有陛,即除了本身的台基之外,下面还有一个高大的台子作为底座,由长长的陛级联系上下。殿一般位于宫室、庙宇、皇家园林等建筑群的中心或主要轴线上,其平面多为矩形,也有方形、圆形、工字形等。殿的空间和构件的尺度往往较大,装修做法比较讲究。堂一般作为府邸、衙署、宅院、园林中的主体建筑,其平面形式多样,体量比较适中,结构做法和装饰材料等也比较简洁,且往往表现出更多的地方特征。

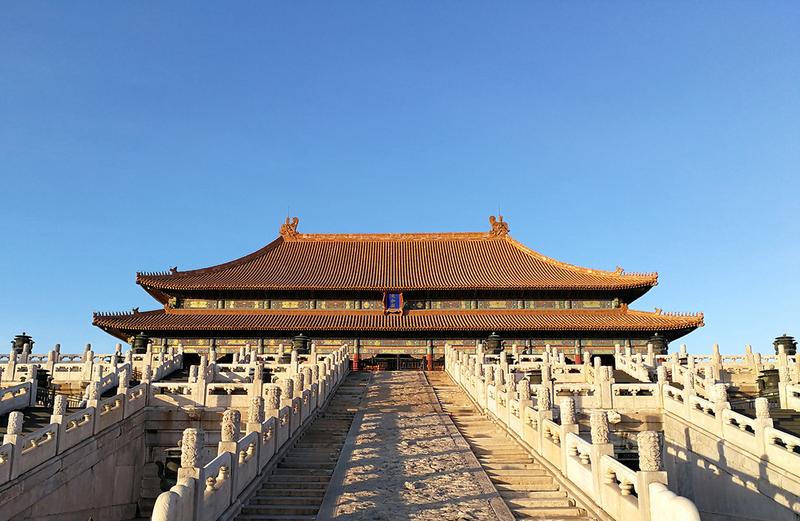

故宫太和殿和丹陛石

石舫

石舫又称石船、旱船或不系舟,是东亚古典园林中模仿画舫的装饰性建筑。一般位于人工湖近岸的水中,下部为半浸于水下并固定的石制船身,上部有木结构的舱楼。

颐和园清晏舫

建筑结构

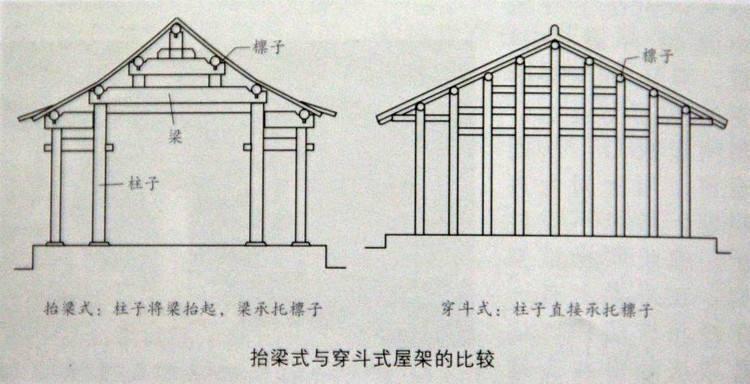

中国古代木结构的部件复杂种类繁多,就房屋结构来说木结构主要分为梁架式和井干式,梁架式又可分为抬梁式和穿斗式结构;按照的柱网的布置方式有金箱斗底槽、双槽、单槽和分心槽四种,此外还有减柱造、叉柱造、斗拱、叉脚、拼邦等等。

井干式

井幹式又称校仓造,是一种不用立柱和大梁的中国传统房屋结构。井干式构架是原木嵌接成框撞,层层叠垒,形成墙壁,上面的屋顶也用原木做成。

这种结构较为简单,所以建造容易,不过也极为简陋,而且耗费木材。因其形式与古代的水井的护墙与栏杆形式相同而得名。

井干式建筑

干栏式

干栏式建筑,又称干栏屋、高脚屋、吊脚楼、棚屋。为中国新石器时代常见住宅。其种类有高架式、高床式、桩上屋等类型,通常是木头,竹子所构屋梁,并用茅草盖顶遮蔽的住屋,也有柱桩顶端设轭木,较牢固的干栏式建筑。其主要特色是将其楼板垫高,以楼梯上下住所。现主要分布于中国南方。

后期的干栏式木构架实际上是穿斗的形式,只不过建筑底层架空,不封闭而已。

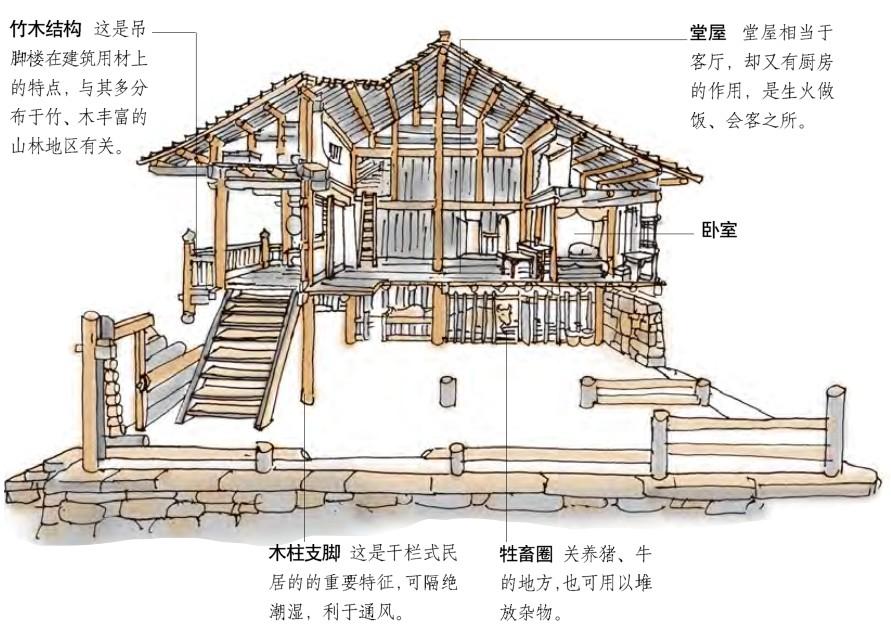

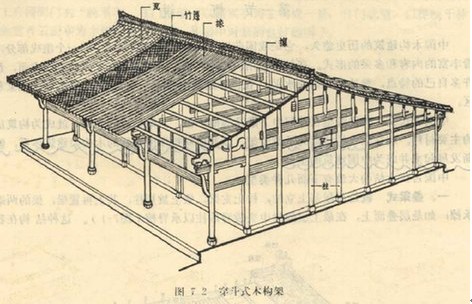

干栏式建筑结构

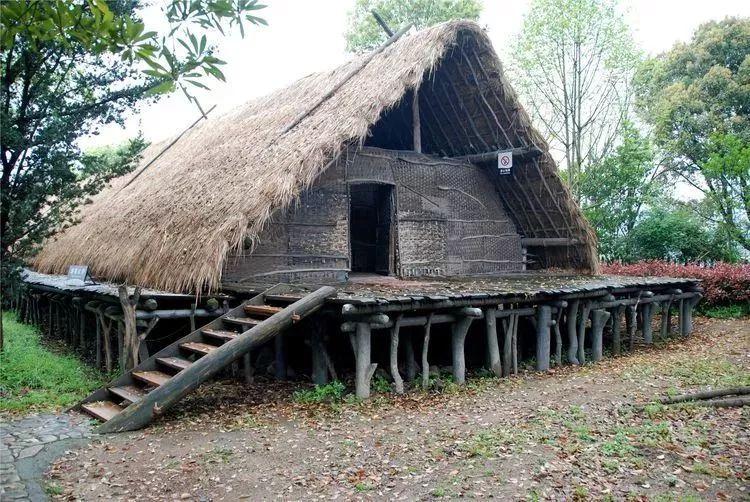

根据河姆渡遗址仿建的干栏式民居

日本神社也是一种典型的干栏式建筑

穿斗式

穿斗式建筑又称立帖式。是用穿枋把柱子串起来,形成一榀榀房架,檩条直接搁置在柱头,在沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来,由此而形成屋架结构。这种构架以柱直接承檩,没有梁,原作穿鬭架,后简化为“穿逗架”和“穿斗架”。穿斗式构架以柱承檩的作法,可能和早期的纵架有一定渊源关系,已有悠久的历史。在汉代画像石中就可以看到汉代穿斗式构架房屋的形象。

穿斗式构架用料较少,需要先在地面上拼装成整榀屋架,然后竖立起来,具有省工、省料,便于施工和比较经济的优点。同时,密列的立柱也便于安装壁板和筑夹泥墙。因此,在中国长江中下游各省,保留了大量明清时代采用穿斗式构架的民居。穿斗式建筑中,椽的用料相对较细,椽上直接铺瓦,不加望板、望砖,因此屋顶重量较轻,有优良的防震性能。

穿斗式构架的特点是柱子较细、密,每根柱子上顶一根檩条,柱与柱之间用木串接,连成一个整体。采用穿斗式构架,可以用较小的材料建筑较大的房屋,而且其网状的构造也很牢固。不过因为柱、枋较多,室内不能形成连通的大空间。

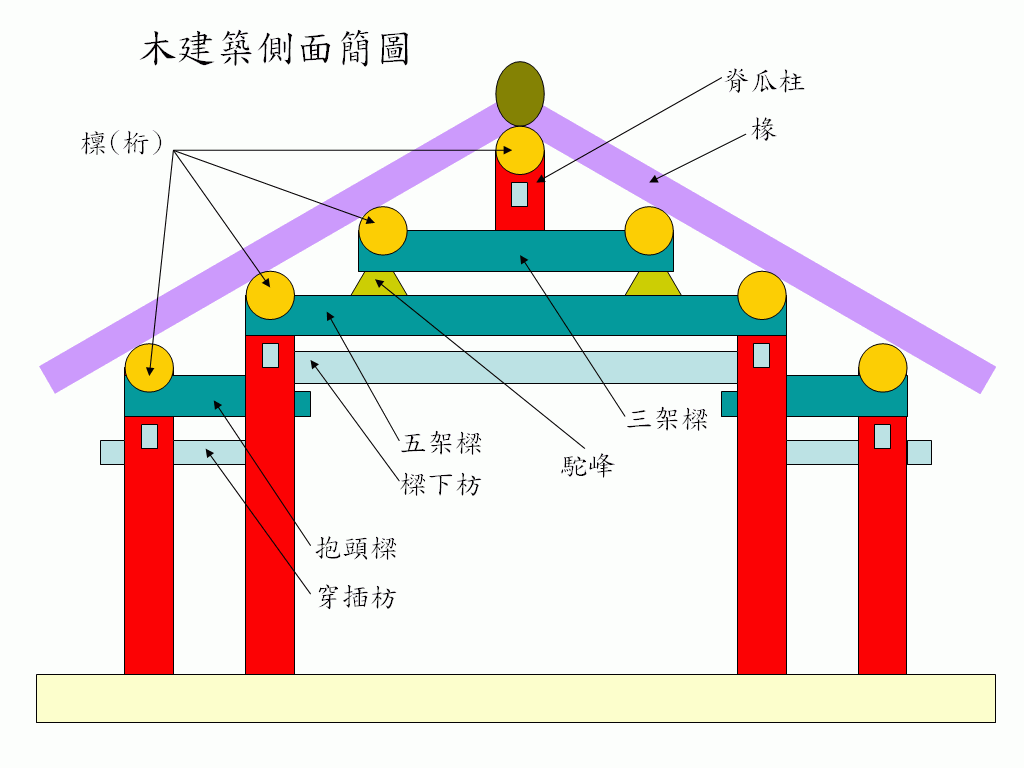

穿斗式建筑结构

穿枋

穿枋是在进深方向上穿透柱身。

斗枋

斗枋用在檐柱柱头之间,形如抬梁构架中的阑额。

榀

量词,一个房架称一榀。

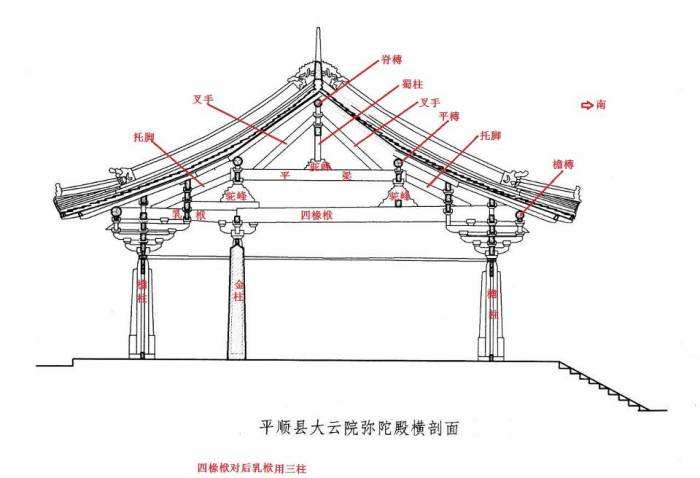

抬梁式

抬梁式构架,又称为“叠梁式构架”,是中国古代建筑中最为普遍的木构架形式,它是在柱子上放梁、梁上放短柱、短柱上放短梁,层层叠落至屋脊,各个梁头上再架檩条以承托屋椽的形式,即用前后檐柱承托四椽栿、栿上再立二童柱承托平梁的做法。

抬梁式结构复杂,要求加工细致,但结实牢固,经久耐用,且内部有较大的使用空间,同时,还能产生宏伟的气势,又可做出美观的造型。

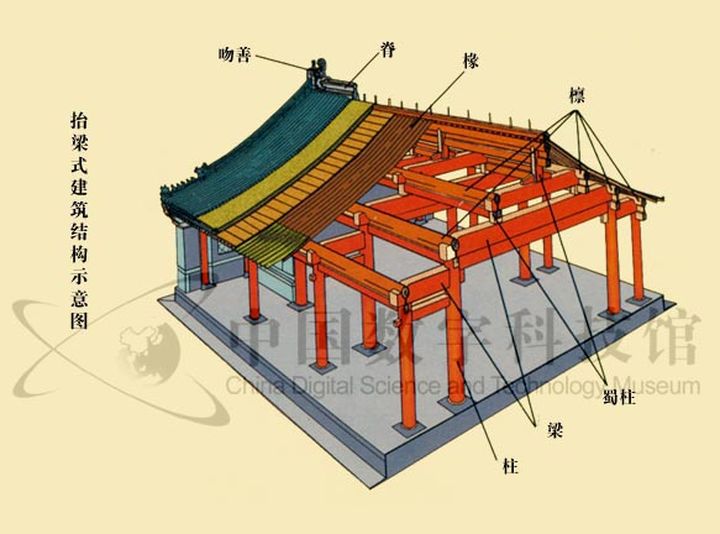

抬梁式建筑示意图

抬梁式建筑示意图

抬梁式建筑示意图

抬梁式与穿斗式比较

混合式

当人们逐渐发现抬梁式与穿斗式这两种结构各自的优点以后,就出现了将两者相结合使用的房屋,即,两头靠山墙处用穿斗式木构架,而中间使用抬梁式木构架,这样既增加了室内使用空间,又不必全部使用大型木料。

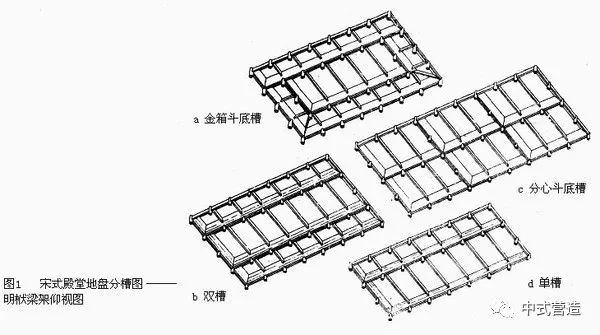

柱网布置

按照的柱网的布置方式有金箱斗底槽、双槽、单槽和分心槽四种,此外还有减柱造、叉柱造、斗拱、叉脚、拼邦等等。

柱网

建筑构件

建筑构件

斗拱

斗拱

斗栱由五种部件构成:

栱

栱:形如弓,与建筑物四侧面平行的水平构件称为栱(与建筑物四侧面平行的竖直构件称为蜀柱),栱的中间有卯口,以承接与之相交的翘或昂,栱的两端向上弯曲如弓,其上安升子。

注意按照宋制所以水平构件均称拱,所以斜拱专指辽宋金元非斜翘的翘。晚唐明清建筑一般只有角科上的斜翘。本段以清代用词为准,不会把翘称为拱。

按长短分为三种:瓜栱、万栱、厢栱;按位置分为正心栱、外拽栱、里拽栱:

- 瓜栱

最短(长6寸2分),安置在斗栱最底层。- 正心瓜栱:宋《营造法式》称为泥道栱,在檐柱中心线上,与建筑物正面平行;正心瓜栱与翘或昂相交,下为坐斗,上为两端槽升子、正心万栱。

- 外拽瓜栱,;《营造法式》称为瓜子栱:在檐柱中心线外,与第二道翘或昂相交、与建筑物正面平行;外拽瓜栱之下为翘和翘外端的十八斗,外拽瓜栱之上为昂、栱两端三才升、外拽万栱

- 里拽瓜栱,;《营造法式》称为瓜子栱:在檐柱中心线内,与建筑物正面平行。里拽瓜栱之下为翘和翘里端的十八斗,里拽瓜栱之上为昂、栱两端三才升、里拽万栱。

- 万栱

中长(长9寸2分),安置在瓜栱之上。- 正心万栱宋《营造法式》称为足材慢栱:在正心瓜栱之上,与建筑物正面平行。清式斗栱中,在正心瓜栱之上,只有一层万栱,万栱之上承托一至六道重叠的正心枋,直到正心桁。

- 外拽万栱宋《营造法式》称为单材慢栱:在檐柱中心线外,与建筑物正面平行,外拽万栱之下为外拽瓜栱和两端三才升,外拽万栱之上为三才升、外拽枋。

- 里拽万栱宋《营造法式》称为单材慢栱:在檐柱中心线内,与建筑物正面平行,里拽万栱之下为里拽瓜栱和两端三才升,里拽万栱之上为三才升、里拽枋。

- 厢栱

最长(长7寸2分),只有外拽,里拽,没有正心。《营造法式》称为令栱。- 外拽厢栱:安装在最上层的昂翘的最外端,由十八斗承托;外拽厢栱之上为两端三才升、外拽枋,垂直方向耍头。

- 里拽厢栱:安装在最上层的昂翘的最里端,由十八斗承托;里拽厢栱之上为两端三才升、里拽枋。

翘

弓形木,与建筑物表面成直角,因此也和栱成直角的,称为翘。翘的形式和功能和栱相同,惟方向与之垂直最底层的翘伸出最少,往上的翘,伸出逐层增加。宋《营造法式》称翘为华栱,无论长短。

- 搭角闹翘:角科上由正面伸往侧面的翘。

- 斜翘:角科中在45度角的翘

昂

斗栱中在中心线上前后伸出并下斜的木材部件称为昂,宋《营造法式》称为下昂,其功能为在有限的高度内增加出跳长度(或在一定的出跳长度内压低檐口)。

- 搭角闹昂:角科上由正面伸往侧面的昂。

- 斜昂:角科中在45度角的昂。

斗

斗栱中承重的方形木块,承托横竖两个方向的重量,上开十字卯口。

- 坐斗,又名大斗:宋《营造法式》称为栌斗。坐斗在全攒斗栱最底层,承托全攒重量的斗状方木块,开十字卯口

- 十八斗:宋《营造法式》称为交互斗,在翘昂两端,承托上层栱昂交叉点、栱翘交叉点,十字卯口。

升

升,也称升子,日本稱為卷斗(巻斗):栱与翘或昂交点之间,栱的两端与上层栱之间的斗状方木块。升只承托一个方向的重量,只开一字口。

- 槽升子;在正心栱两端,承托上层栱或枋。宋《营造法式》称为齐心斗。

- 三才升;在各种外拽栱、里拽栱的两端,承托上层栱或枋。宋《营造法式》称为散斗。

瓦当滴水

瓦当,日本称为镫瓦,是屋檐最前面的圆形瓦,位于筒瓦之前,主要用于保护木制飞檐、排水防水、美化屋面轮廊。上带花纹垂挂原型,图案设计优美、字体行云流水,有云头纹、饕餮纹、文字纹、动物纹、植物纹等吉祥图案,在日本、琉球还有以家纹为图案的,是精致的艺术品。

瓦当

滴水,俗称滴子。位于由仰瓦形成的瓦沟的最下面,垂吊在屋檐顶下。

滴水

搏风板

博风板又称博缝板、封山板,宋朝《营造法式》时称为荣或搏风板,是用东亚地区歇山顶和悬山顶建筑中的构件。这些建筑的屋顶两端伸出山墙之外,为了防止风、雨、雪、阳光等室外环境破坏侵蚀,将木条固定在檩条顶端,这就是博风板。

博风板主要目的是为了保护檩木等支撑屋顶的主要构建,在宫殿、宗教建筑等重要建筑中,搏风板比较宽大,同时有美观装饰作用。宋朝时,规定博风板2-3材宽,3-4分厚,板下正中作悬鱼,两旁作惹草。清朝时,板2椼径宽,1/3椼径厚,钉头用七颗金色半圆球形的装饰物作成雪花形状,作为装饰。

悬鱼惹草是安装在博风板下的常见构件,起源不能确定。麦积山石窟第140窟中的北魏壁画里已出现鱼尾状悬鱼,可知悬鱼的做法在南北朝时期已经出现。唐高宗永徽二年(651年)《营缮令》限制能使用悬鱼惹草的身份材料可为木制、金属或者为琉璃瓦。

悬鱼

悬鱼又称垂鱼、脊坠,是博风板山尖下方的构件,宋《营造法式》称垂鱼,多采用华瓣、云形、鱼形或其他变化形式。日式建筑有猪目悬鱼的形式,由三瓣心形组成。

惹草

惹草施做在博风板的下方对齐槫(檩)头,与悬鱼相似,多做云形、如意形、唐草形。

悬鱼和惹草

屋檐

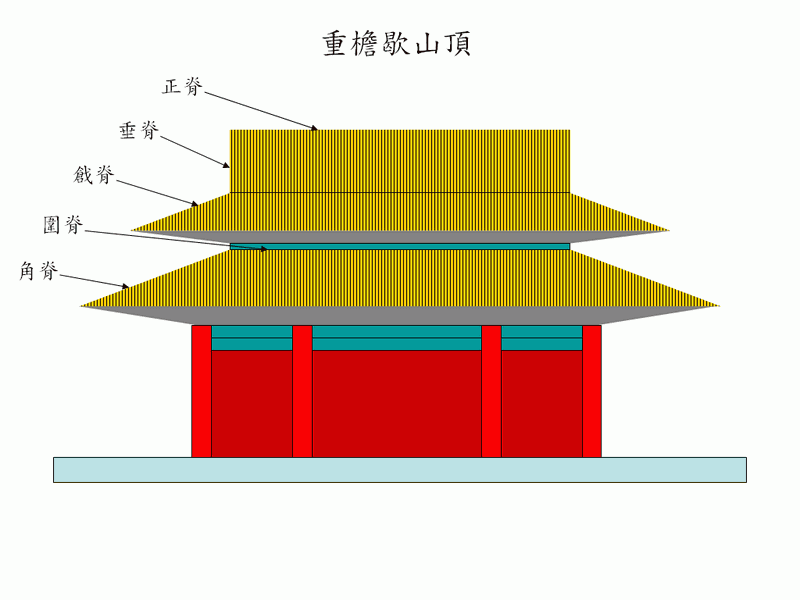

屋脊

屋脊

正脊

正脊,又叫大脊、平脊,位于屋顶前后两坡相交处,是屋顶最高处的水平屋脊,规模较大的中国传统建筑、朝鲜传统建筑、越南传统建筑的正脊两端常有吻兽或望兽,中间可以有宝瓶等装饰物。

庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶均有正脊,卷棚顶、攒尖顶、盔顶没有正脊,十字脊顶则为两条正脊垂直相交,盝顶则由四条正脊围成一个平面。

汉朝以前,正脊平直,汉朝起正脊开始出现两端翘起,曲线,这种做法盛行于唐、宋,到了明、清时期,则多恢复直线。闽南式建筑正脊多为弯曲,两端翘起。还有些特殊形状的正脊,如清水脊、燕尾脊等。

燕尾脊

燕尾脊,又称燕尾、燕仔尾、燕尾翘脊、或翘鹅,是指屋主脊朝上微弯、两端外延向上翘起并分叉的曲线,形如燕子尾,流行在中国闽粤及台湾、越南等地,在东南亚建筑也可见到。另外,闽南式燕尾有单层、双层两种不同的细致结构,尤其是双层的燕尾,就像是一大一小的两双翅膀,仿佛屋脊上振翅飞翔的鸟儿。

燕尾脊

清水脊

清水脊是中国传统建筑的一种屋脊形式,其两侧无吻兽,而是斜向上翘起,称蝎子尾,或朝天笏,有些在蝎子尾下面有花砖,雕有吉祥图案。

清水脊等级较低,一般不用于宫殿、王府等建筑,可用于筒瓦屋顶,但常用仰合瓦。北京四合院多用清水脊门楼。

清水脊

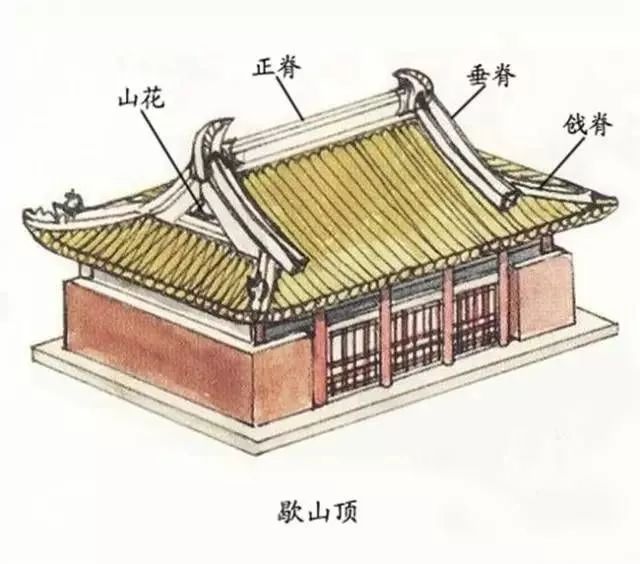

垂脊

垂脊又称规带,是正脊或攒尖宝顶相交的屋脊。其主要功能是令雨水沿着坡面流下,防止雨水流到墙面上,也是屋顶的重要装饰部分。从屋顶高处的上的下垂屋脊,在歇山顶、悬山顶、硬山顶是自正脊两端沿着前后坡向下,在攒尖顶中自宝顶至屋檐转角处。

中国、日本、朝鲜、越南的一些大型建筑的垂脊上有垂兽作饰物。其中歇山顶垂兽在垂脊下端,其余则在垂脊中间偏下的地方。卷棚歇山、悬山、硬山等级较低,不一定安置垂兽和蹲兽。

戗脊

戗脊,又称岔脊,是歇山顶上与垂脊相交的屋脊,是歇山顶建筑自垂脊下端至屋檐部分的屋脊,和垂脊成45度,对垂脊起支戗作用。重檐屋顶的下层檐(如重檐庑殿顶和重檐歇山顶的第二檐)的檐角屋脊也是戗脊,称重檐戗脊。

中国、日本、朝鲜、越南的一些大型建筑的戗脊上常安放戗兽,以戗兽为界分为兽前和兽后两段,兽前部分安放蹲兽,数量根据等级大小各有不同。

博脊

博脊,由斜坡屋面与垂直建筑面相交而形成的水平屋脊称博脊。

围脊

位于重檐顶下层的水平脊称围脊。是重檐式建筑(例如重檐庑殿顶、重檐歇山顶、重檐攒尖顶等)的下层檐和屋顶相交的脊,由于围绕着屋顶,故名围脊。

中国、朝鲜、越南的一些大型建筑的围脊四角有脊兽,根据等级不同,分别为合角吻(吻兽)或合角兽。

脊兽

脊兽是中国古代建筑屋顶的屋脊上所安放的兽件,日本和朝鲜半岛一些传统建筑上也可以见到。其中正脊上安放吻兽或望兽,垂脊上安放垂兽,戗脊上安放戗兽,另在屋脊边缘处安放仙人走兽。

脊兽由瓦制成,高级建筑多用琉璃瓦,其功能最初是为了保护木栓和铁钉,防止漏水和生锈,对脊的连接部起固定和支撑作用。后来脊兽发展出了装饰功能,并有严格的等级意义,不同等级的建筑所安放的脊兽数量和形式都有严格限制。

吻兽

吻兽是中国古代建筑的一种脊兽,通常指正吻,又称大吻、吞脊兽,位于房屋正脊两端,也可用于墙脊上。卷棚顶建筑由于没有正脊,因此没有吻兽。另外,吻兽还包括合角吻,位于围脊四角,由两个正吻组成,直角相接、单面向外。

正吻通常为龙型,兽头朝内张口衔脊,背部有钉子和屋脊相连。正吻位于正脊两端和垂脊的交汇点,正是防水的最薄弱环节,因此其作用是加固正脊,防止渗漏。正吻高度一般为檐柱柱高的十分之一,有八种尺寸规格,即二至九样,规格较大的正吻由数件吻件组合而成。

正吻主要用于高等级殿堂,如宫殿、坛庙等。等级较低的房屋正脊两端则用望兽,并不向内衔脊,而是向外张望,常用于城墙上的城楼、铺房。

这种建筑样式也传到日本、朝鲜、越南、琉球,日语称为鸱尾(しび)。

望兽

垂兽

戗兽

仙人走兽

柱础

山墙

抱厦

梁

“梁”是中国建筑构架中最重要的构建之一,它是一段横断面大多呈矩形的横木,明清时期基本接近方形,而中国南方的很多梁则采用圆形断面,这样较好的节约了木材。

梁承托着建筑物上部构架中的构建及屋面的全部重量,是建筑上部构架中最为重要的部分。而依据梁在建筑构架中的具体位置、详细形状、具体作用等的不同,又有不同的名称,如七架梁、六架梁、五架梁、四架梁、三架梁、双步梁、单步梁,还有抱头梁、抹角梁、顺扒梁、十字梁、桃尖梁、太平梁等。大多数的梁的方向,都是与建筑物的横断面一致。

抱头梁

在小式大木作建筑构建中,处在檐柱和金柱间的短梁叫做“抱头梁”。它一头在檐柱之上,一头插入金柱之中。

桃尖梁

在大式带檐廊的建筑物中,主要的梁多由前后金柱承托,除了这些金柱承托的主要的梁之外,还有一些次要的梁,如,连接金柱和檐柱的梁,它的形体较为短小,但梁头通常都做成较为复杂的形式,这种短梁叫做“桃尖梁”。桃尖梁并不起承重作用,而主要起着连接作用,就相当于是小式大木作中的“抱头梁”。

太平梁

太平梁一般用在庑殿顶建筑中。当庑殿顶建筑采用推山做法时,由于两山向外推出,脊檩要随之加长,那么其两端便悬空于梁架之外了。但是这段悬空的脊檩上面负有正吻、瓦等构建,无疑增加了脊檩的荷载。那么为了安全与牢固起见,必须要在脊檩下面加一些承重件,这里的承重件一般就是一梁一柱,这里的柱成为“雷公柱”,而梁就是“太平梁”。除了庑殿顶推山建筑外,在某些较大的攒尖顶建筑中,其雷公柱下也要增设一根短梁作为承重件,这根短梁也叫做“太平梁”。

角梁

在建筑屋顶上的垂脊处,也就是屋顶的正面和侧面相接处,最下面一架斜置并伸出柱子之外的梁,叫做“角梁”。角梁一般有上下两层,其中的下层梁在宋式建筑中称为“大角梁”,在清式建筑中称为“老角梁”。老角梁上面,即角梁的上层梁为“仔角梁”,也称“子角梁”。

单步梁

单步梁是架在双步梁之上的短梁,并且是放置在双步梁上的瓜柱上的短梁,因为长度只有一步架,所以叫做“单步梁”。

双步梁

在建筑物的构架中,连接金柱和檐柱的桃尖梁,一般是不起承重作用的。但是,当檐柱与金柱之间的距离过大时,在桃尖梁的正中好可以加立一根瓜柱,上架一条梁和一根桁,此时的桃尖梁便具有了承重作用,同时梁的名称也改为“双步梁”,宋代称为“乳栿”。

三架梁

清式建筑物中,上面承托三条桁(檩)的梁,叫做“三架梁”,宋代称为“平梁”。以此类推,上面承托五条桁的梁,就叫做“五架梁”,相当于宋代的“四椽栿”。而上面承托七条桁的梁,就叫做“七架梁”,相当于宋代的“六椽栿”。

月梁

“月梁”这一名称指的是两个概念。一是指清式卷棚顶建筑梁架的最上一层梁,叫“月梁”,也叫“顶梁”。二是指做成“新月”形式的梁,其梁的两端呈弧形、而梁的中段微微上拱,整体形象弯曲得近似新月,所以称为“月梁”。宋代以前大型建筑中露明的梁多采用“月梁”做法,到了明清时期,官式建筑中已不再使用,但在江南民间建筑中却仍较为常见。

浙江金华太平天国侍王府大堂廊轩的月梁

顺梁

顺梁的形态、作用和一般的梁相同,只是其安放的方向与一般的梁相反,或者说与一般的梁垂直。也就是说,顺梁与建筑面宽是平行的,而不是垂直的,所以称为“顺梁”。在庑殿顶和歇山顶建筑中,常设置有顺梁,它的位置在下金枋的下面。

扒梁

扒梁也称“趴梁”。扒梁和顺梁的方向一致,但是扒梁的两端不是直接架在下面的柱头上,而是扣在檩上或一般的梁的上面。扒梁既是梁,同时也起着枋的作用,或者说它同时也是一根枋。

顺扒梁

顺扒梁也是我国传统木构件中的构件之一,多用于庑殿顶或是歇山顶建筑的山面。其做法一般是外一端扣在山面檐檩或正心桁上,内一端可直接搭在梁身上,也可做榫交于正身梁架的柁墩或瓜柱上。

柱

檐柱

位于建筑最外围的柱柱叫檐柱。其主要功能为承载屋檐部分的重量。

角柱

凡位于建筑物的转角处,承托不同角度的梁坊的柱叫角柱。角柱按其位置不同,又有角檐柱、角金柱、重檐角金柱、角童柱之分。

金柱

位于檐柱以内的柱子,除顺建筑物面阔方向中线上的柱以外,都叫金柱。金柱依位置不同又有外围金柱和里围金柱之分。相邻檐柱的金柱称外围金柱(又叫“老檐柱”)在外围金柱以内的金柱称里围金柱。若一座建筑中没有用里围金柱,则外围金柱即简称金柱。金柱承受屋檐部分以上的屋面重量。在重檐建筑中,金柱上端向上延伸,直达上层屋檐,并承受上层屋檐重量,这样的金柱叫重檐金柱。

山柱

位于建筑物两山的中柱叫山柱。山柱常用于硬山或悬山建筑的山面。在门庑建筑或民居中常可看到。

中柱

位于顺着建筑物面阔方向中线上的柱叫中柱。中柱直接支撑脊檩,将建筑物进深方向的梁架分为两段。中柱常用在门庑建筑中,而殿堂建筑一般不用,以扩大室内空间。

童柱

下端落在横梁(如桃间梁、桃间顺梁、趴梁上),上端象檐柱或金柱一样乘托梁坊的柱叫童柱。因其下端不落地,所以柱均比较性。这类柱常见与重檐或多重檐建筑中。

瓜柱

安置在上下梁之间的短柱,称为瓜柱。

通柱

直通上下层的柱子称为通柱。

蜀柱

用在梁上又稱脊瓜柱、侏儒柱,安置於三架梁上用來支撐脊桁的短柱;用在枋上稱正心蜀柱、(人字栱上托)短柱,可看作斗栱或驼峰的一种。

雷公柱

雷公柱有两种,一种是庑殿建筑正脊两端用于支撑向外挑出的脊桁的短柱子叫雷公柱,另一种用于园攒尖或多角攒尖建筑中的保顶中心下方,用由戗支撑的短柱子也角雷公柱。

枋

平板枋

“平板枋”是清式建筑名称,在宋式建筑中称为“普拍枋”。宋代以后,随着阑额的加厚,普拍枋也逐渐加厚、改窄,至明代时几乎与阑额同宽。到了清代则窄于大额枋或额枋了,同时名称也改为“平板枋”

大额枋

清式建筑构架中的枋名。在较大的建筑物中,往往有上下两层额枋,其中处在上面的较大的额枋,就叫做“大额枋”。大额枋在宋式建筑中称为“阑额”。

小额枋

“小额枋”也是清式建筑构架中的枋名,在有上下两层额枋的较大的建筑物中,处在大额枋下面的较小的额枋,就叫做“小额枋”。小额枋在宋式建筑中称为“由额”。

普拍枋

“普拍枋”是宋式建筑构架中的枋名,相当于清式建筑中的平板枋,它的主要作用是用来承托斗拱。普拍枋的位置在阑额和柱头上,而柱头斗拱则置于普拍枋之上,这样一来自然加固了柱子与阑额的连接。

斗拱在不断的发展中,在建筑中的运用逐渐增多,特别是补间铺作的增加,让阑额的负荷增大,因为补间铺作不用蜀柱、人字拱之类,而用大斗,相对较窄而薄的阑额不宜承坐大斗,所以便产生了“普拍枋”这一构建。

桁

“桁”也称为“檩”,檩也就是小式大木作建筑中的桁。桁放置在枋的上面。确切的说,桁就是架于梁头与梁头之间,或是柱头斗拱与柱头斗拱之间的横木。其作用是直接固定椽子,并将屋顶荷载通过梁而向下传递。

桁的断面多是圆形,这也是它与枋的不同之处之一。桁根据具体位置的不同,分为檐桁、金桁、脊桁。在中国南方,一般称为桁、檩为桁条和檩条。

正心桁

在带有斗拱的建筑构建中,处于正心枋上的桁,叫做正心桁。所谓“正心”,也就是指在斗拱左右中线的位置。在小式大木建筑中,正心桁也就是“檐檩”。

金桁

在正心桁和脊桁之间的桁都叫“金桁”,金桁安上下位置的不同又有“上金桁”、“中金桁”、“下金桁”等之别。上金桁就是距离脊桁最近的金桁,下金桁就是距离正心桁或檐桁最近的金桁,中金桁就是处于上金桁和下金桁之间的金桁。同样,在小式大木作中,金桁也就是“金檩”,根据上下位置的不同分为“上金檩”、“中金檩”、“下金檩”。

脊桁

“脊桁”就是放置在脊瓜柱上的桁,紧搭在脊枋之上,它是屋脊骨架最上部的一个“桁”类构件。脊桁在小式大木中就叫做“脊檩”。

椽

“椽”俗称“椽子”。椽是密集排列于桁上、并与桁成正交的木条,也就是说,椽子的走向是与大多数的梁的走向一致的,而与枋、桁交错。但是梁的放置基本是水平的,即梁与地面平行,而椽子则是沿着建筑屋顶的破面铺设,与地面是不平行的。

而每一根椽子是由上至下,即从屋脊至屋檐连成一体的,看起来就像一根木料,其实每一根椽子也因上下位置的不同而有不同的名称,主要有:脑椽、花架椽、檐椽、椽头、飞椽等。

脑椽

“脑椽”是清式建筑中椽子的名称之一,它是椽子的最上一段,即由脊桁到上金桁之间的这段椽子。脑椽的上段插入扶脊木中,下端钉在金桁上或是搭在金桁上的椽椀上。

花架椽

“花架椽”又叫“平椽”,也是清式建筑中椽子的名称之一。花架椽就是处在各个金桁上的椽子,也可以说在脑椽和檐椽之间的椽子部分,都叫“花架椽”。花架椽就像金枋、金桁构建一样,依据建筑物的进深大小、步架多少,在名称上区分出“上花架椽”、“下花架椽”等。

檐椽

从下金桁到正心桁(檐檩)之间的一段椽子,叫做“檐椽”。檐椽的尽端就叫做“檐头”。

飞椽

在大式建筑中,为了增加屋檐挑出的深度,在原有圆形断面的檐椽的外端,还要加钉一截方形断面的椽子,这段方形断面的椽子就叫做“飞椽”,飞椽的长短自然是随着出檐深度的需要而定。

椽椀

“椽椀”是置于桁上以承托椽子的木头,紧贴着桁并与桁平行,其长度也与桁相仿。檐椀上按照上面要铺设的椽子的密度做出一排小洞,椽子就从洞中穿过,这样可以使椽子固定而不移位。一般来说,椽椀主要是指除了扶脊木之外的桁上的带洞的横木,扶脊木的作用和椽椀是一样的,只不过位置不同罢了。

门墩

门墩,又称门座、门台,是用于东亚传统建筑,的大门底部,起到支撑门框,门轴作用的一个构件,多为石制,但也有木制者。整体称门枕石,门外部分称为门墩,主要有箱形和抱鼓形(抱鼓石)两种。门枕石在中间有一个槽用于支撑门框,门内部分有一海窝用于插入门纂(门轴的下端),与固定在中槛上的连楹一起起到固定门轴,便于门的开关的作用。

中国的门墩常见于四合院建筑,是门楼中比较有特色的一个组成部件,门礅上通常雕刻一些中国传统的吉祥图案,因此是了解中国传统文化的石刻艺术品。北京的门礅主要以箱形和抱鼓形居多,但还有狮子形,多角柱形,水瓶形门礅。

门墩通常由须弥座,抱鼓或方箱,以及兽吻或狮子(有说是狻猊)几部分构成。根据门楼的形制不同门墩的形制也有差异。

须弥座是整个门礅的基础,一般会刻有莲花的形状,上面通常有锦铺。抱鼓是一个竖立着的鼓,再鼓面和鼓的侧面通常雕刻有各种吉祥纹样,有福在眼前,岁岁平安,福禄寿等图案。方箱式一立方体,四面都刻有不同的纹样。在抱鼓或箱体上面雕刻有兽吻或狮子。整个门枕石由一块整石雕刻而成。

门簪

门簪是中国、朝鲜传统建筑的大门构件,最早可能来自汉代的中国,与插梢(月挂签)一组固定门楣与连楹,附以门印作为装饰,若上门臼与门楣为一体成形,没有连楹通常也会做一组门簪作为装饰作用。

门簪因和古代妇女使用的簪子相似而得名,中国建筑中的门簪位于大门上方,朝鲜建筑的门簪则位于大门上方左右楹柱上。其实用功能是将安装门扇上轴所用连楹固定在上槛,后演变为装饰物。门簪有方形、菱形、六角形、八角形等形状,装饰以图案或文字。

中国的门簪数量为两颗或四颗,其多寡体现等级的高低。等级较高的金柱大门、蛮子门均有四颗门簪,而等级较低的如意门只有两颗门簪。

门簪

门槛

门楣

门环

门环,俗称响器,是安装在房屋大门上的拉手,并供叩门之用,中国门环也常被称为铺首或门钹,但严格说来铺首和门钹只是门环不同形式的底座。

门环常以金属制成,在中国古代有严格的等级规定,例如据《明史》记载:“亲王府四城正门以丹漆金钉铜环;公王府大门绿油铜环;百官第中公侯门用金漆兽面锡环;一二品官门绿油兽面锡环;三至五品官门黑油锡环;六至九品官门黑油铁环……”

中国门环常以铺首或门钹作为底座。铺首为兽头状,例如椒图。门钹为钹状,周边有圆形、六角形、八角形等。世界其他各国的门环有以人像作为底座的。

窗棂

连楹

连楹宋代名鸡栖木,为东亚传统建筑中大门中槛(或上槛)内侧用于固定门扇转轴的一条横木,两端有孔朝下,与门枕凹孔上下垂直相对,以安门轴,连楹自身则通过门簪固定在中槛(或上槛)上。

雀替

雀替又称插角,是东亚传统建筑中的特殊构件,指置于梁枋下与立柱相交的短木,可以缩短梁枋得净跨距离,防止梁枋与立柱之间角度变形。也用在柱间的落挂下,但是为纯装饰性构件。

宋代李诫《营造法式》称雀替为绰幕:“檐头下绰幕方广减檐额三分之一,出柱长至补间”。雀替也象征等级,广亮大门、金柱大门等较高等级的大门才有雀替,等级较低的蛮子门上则无雀替。

中国的雀替有七类:

- 大雀替:立柱左右雀替相连,由一根整木制成,放在柱头上。

- 龙门雀替:用在牌楼,下有梓头承托。

- 雀替:典型清式雀替,如故宫太和门雀替。

- 小雀替:形短而小,用于屋内。

- 通雀替:多用于宋代屋内。

- 骑马雀替:两立柱间距太短时,两雀替相连合而为一,称为骑马雀替。

- 花牙子:纯作装饰用。

宋元雀替上多涂彩画,但没有雕刻;清代雀替既有彩画,也有雕刻。

故宫太和门雀替

藻井

藻井,又称绮井、天井、方井、复海、斗八等,是中国建筑中一种顶部装饰手法,将建筑物顶棚向上凹进如井状,四壁饰有藻饰花纹,故而得名,其目的是突出主体空间。

藻井一般由多层斗拱组成,由下而上不断收缩,形成下大顶小的倒置斗形,外层方形或多边型,顶心一般圆形,称为“明镜”。

藻井早先多见于佛教石窟的洞顶装饰,以莫高窟的藻井较为有名。后逐渐演变为木制建筑的一种顶部处理方法。现存最早的木制藻井,是位于天津蓟县独乐寺观音阁上的藻井,建于公元984年。

须弥座

须弥座是东亚传统建筑和雕塑的基座,宫殿、寺庙、塔、华表、石碑、石狮子、门墩都有须弥座造型。须弥座源于印度佛教,象征佛教世界中心的须弥山,有独尊与稳固之意,因此须弥座上经常雕刻有佛像造型和佛教故事。

须弥座平面通常呈方形,上下宽,中间逐层收窄,中间最窄的一层,称为束腰,束腰之下为仰莲花层,束腰之上层为伏莲花。

屋顶样式

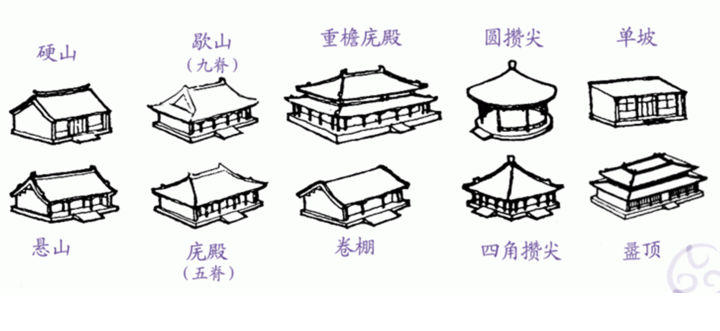

屋顶样式

屋顶的等级由低至高分别为:卷棚顶、硬山顶、悬山顶、攒尖顶、歇山顶、庑殿顶。

卷棚顶

卷棚顶,即卷棚式屋顶,又称元宝顶。卷棚顶是两坡出水,其特征在于前后两坡相接处没有明显外露的正脊,而是成弧线曲面。根据左右山墙的悬山式和硬山式不同,卷棚顶可分为悬山卷棚、硬山卷棚,另外,卷棚顶也可以是歇山式,因此可以看作是歇山、悬山、硬山的变形。

卷棚顶线条流畅、风格平缓,在中国多用于园林建筑以及宫殿中宦官、佣人等所居的边房。承德避暑山庄宫殿区建筑都采用了卷棚顶,以表现此为离宫,和正式宫廷相区分。

硬山顶

硬山顶是两坡出水的五脊二坡式,由一条正脊和四条垂脊组成。和悬山顶不同,硬山顶最大的特点就是其两侧山墙把檩头全部包封住,由于其屋檐不出山墙,故名硬山。

硬山顶出现较晚,在宋朝的《营造法式》中未见记载。可能随着明、清时期广泛使用砖石构建房屋,硬山顶才得以大量采用。和悬山顶相比,硬山顶有利于防风火,而悬山顶有利于防雨,因此北方和南方沿海民居多硬山,南方内陆的土木结构建筑则多用悬山。清代随着硬山顶技术的成熟,山墙的造型开始多样化,称为封火墙,南方各地都出现了带有明显地方特征的山墙,譬如吴中的观音兜、湖南的猫弓背、粤中的镬耳墙、潮汕的五行山墙等等。

根据清朝规定,六品以下官吏及平民住宅的正堂只能用悬山顶或硬山顶。而宫墙中两庑殿房也多有硬山顶。

悬山顶

悬山顶,宋朝时称不厦两头造,清朝称“悬山”、“挑山”,又名“出山”,日本称切妻造。

悬山有一条正脊,四条垂脊。其特征是:各条桁或檩不像硬山那样封在两端的山墙面中。而是直接伸到山墙以外,以支托悬挑于外的屋面部分。也就是说悬山建筑不仅有前后檐,而且两端还有与前后檐尺寸相同的檐。于是其两山部分便处于悬空状态,因此得名。

悬山顶是两面坡屋顶的早期样式,但在唐朝以前并未用于重要建筑。和硬山顶相比,悬山顶有利于防雨,而硬山顶有利于防风火,因此南方民居多用悬山,北方则多硬山。

攒尖顶

攒尖顶,宋朝时称“撮尖”、“斗尖”,清朝时称“攒尖”,日本称宝形造。其特点是屋顶为锥形,没有正脊,顶部集中于一点,即宝顶,该顶常用于亭、榭、阁和塔等建筑。

攒尖顶的垂脊和斜面多向内凹或成平面,若上半部外凸下半部内凹,则为盔顶。

攒尖顶有单檐、重檐之分,按形状可分为角式攒尖和圆形攒尖,其中角式攒尖顶有同其角数相同的垂脊,有四角、六角、八角等式样;四角多用于园林建筑,六角多用于北方伊斯兰建筑以及闽台民间信仰建筑,八角多用于佛教建筑或位阶较高的园林建筑。圆形攒尖则没有垂脊,尖顶由竹节瓦逐渐收小。故宫的中和殿为四角攒尖,天坛祈年殿为圆形攒尖。

歇山顶

歇山顶,又称为九脊殿、曹殿、厦两头造或四垂顶,日本称为入母屋造。

歇山顶为四坡式的屋顶结合两面山墙,前后有完整且较大的斜坡,但左右只有部分较小斜坡,上段设三角形山墙。相当于上半部分为悬山顶或硬山顶的样式,而下半部分则为庑殿顶的样式。称做为九脊殿是因为歇山顶共有九条屋脊,即一条正脊、四条垂脊和四条戗脊。正脊和两条垂脊间形成了一个三角形的垂直区域,称为山花。

歇山顶

庑殿顶

庑殿顶,又称称为吴殿、五脊殿、四注顶、四坡顶或四阿顶,日本称寄栋造。庑殿顶的特色是两侧没有山墙,正脊前后左右四面都是斜坡。

庑殿顶是“四出水”的五脊四坡式屋顶。典型的庑殿顶结构在四个方向上都有梯度,正脊前后为梯形屋面、左右则为三角形平面。由于它在四个方向都有斜坡,因此与山墙结构相比,它具有更好的雨水流动和更好的挡雨能力。另一方面,由于屋顶没有垂直山墙面,通风往往比有山墙的悬山顶、应山顶和歇山顶更差。此外,可以组合多个四坡屋顶以创建具有复杂形状的屋顶。

庑殿顶分为单檐庑殿顶和重檐庑殿顶两种,所谓重檐分为上、下檐,就是在单檐庑殿顶的下方,再加上一至二层环绕四周的屋檐形成二重檐或三重檐,庑殿顶可以透过“推山”的方式改变正立面的视觉效果,增加正脊的长度,使两侧屋面呈现曲面。从上方俯瞰的平面,四条垂脊变成向外的弯曲的斜曲线,左右屋面也不再是三角型。

在中国庑殿顶通常为单量体矩形平面,但在其他地区则有较复杂的形式,与数栋庑殿顶形成灵活交错的屋脊形式。

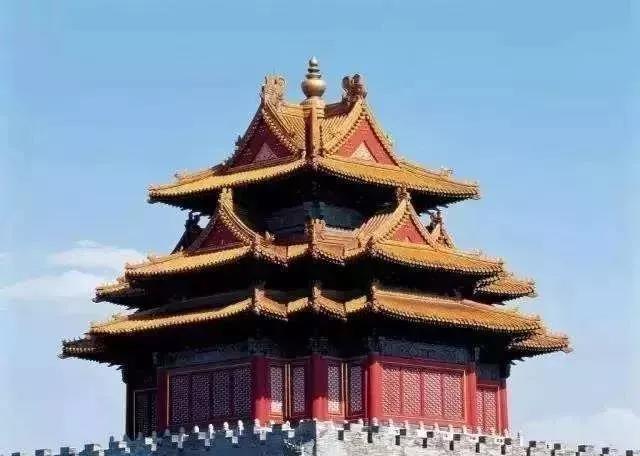

重檐

重檐是指两层或多层屋檐。 在基本型屋顶重叠下檐而形成。 其作用是扩大屋顶和屋身的体重,增添屋顶的高度和层次,增强屋顶的雄伟感和庄严感,调节屋顶和屋身的比例。

- 重檐庑殿顶

- 重檐歇山顶

- 重檐攒尖顶

盝顶

盝顶为中国古代建筑的一种屋顶样式,顶部有四个正脊围成为平顶,下接庑殿顶。

盔顶

盔顶是中国古建筑的屋顶样式之一,其特征是没有正脊,各垂脊交会于屋顶正中,即宝顶。在这一点上,盔顶和攒尖顶相同,所不同的是,盔顶的斜坡和垂脊上半部向外凸,下半部向内凹,断面如弓,呈头盔状。盔顶多用于碑、亭等礼仪性建筑。

十字脊顶

十字脊顶是中国传统建筑的一种屋顶形式,是十字组屋的特殊形式,可以是硬山或悬山式,也可以是歇山式。

十字脊顶

单坡顶

只有一面坡的屋顶。单片屋顶一般都用在不太重要的建筑或是附属性的建筑上。

单坡顶

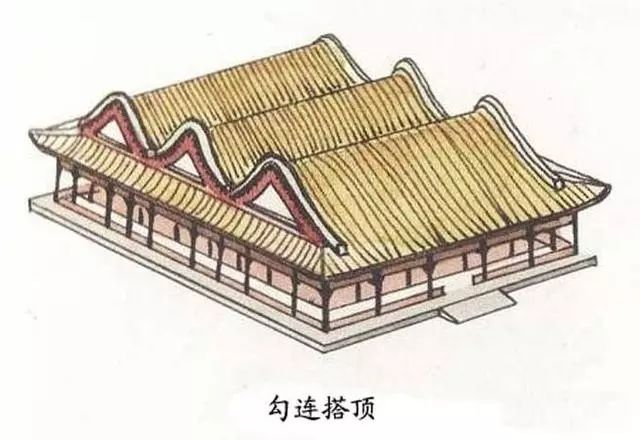

勾连搭顶

两个或两个以上屋顶相连成为一个屋顶,每个屋顶之间是连在一起的。这样的屋顶形式,可以在建筑下部形象不变的情况下,使上部屋顶更富有变化,更为生动多姿。另外,也在不提高屋面整体高度的情况下,扩大室内空间。

勾连搭顶

灰背顶

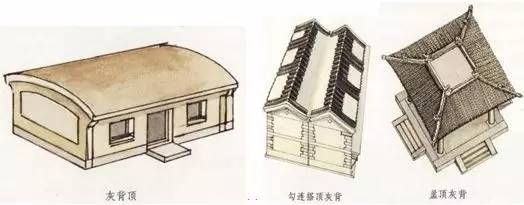

屋顶表面不用瓦覆盖,仅凭灰背密实的面层防雨防漏。大多用于平顶或囤顶建筑,但也可以用在起脊建筑上。不过,在起脊建筑上使用灰顶,大多只是局部使用。灰背顶属于一种民间建筑形式。

灰背顶

其他

彻上明造

建筑物室内的顶部如果不用天花板,更不用藻井,而是让屋顶梁架全部暴露,使人在屋内抬头既能清楚地看见屋顶的梁架构造,这种室内顶部的构造形式,就叫做“彻上明造”。