假如鲁迅再活十年

前阵子是鲁迅逝世 89 周年纪念。他逝世于 1936 年 10 月 19 日,正好是中日爆发全面战争的前一年。很多人觉得,鲁迅在这个节骨眼上去世,简直是恰到好处——不但避免了很多人(包括他自己在内)的尴尬,也落得了最大的实惠。

1930年代在上海期间,鲁迅曾加入过中共领导的左翼作家联盟,不过在他过世前,左联就因为路线之争已经解散了。其被中共所钦定的文坛地位也是在他死后确立的。这也可以理解,毕竟人死后才能盖棺定论,才不会出现陈独秀、张国焘那样和组织决裂的事故。而中共在鲁迅死后将其捧上神坛,自然也就继承了其包括名望在内的所有政治遗产,这显然是合家欢喜的双赢……不对,应该是三赢的局面——天天被他喷的国民政府也松了口气吧。

鲁迅之所以会被毛泽东一手捧为中国文化界的领袖人物,和鲁迅晚年的一次站队不无关系。1935 年,苏联为了抗衡日本在远东的威胁,通过共产国际对中共发号施令,要求中共和国民政府合作抗日。为了配合莫斯科的总路线,左联党书记周扬在中共国际派王明的遥控下,提出了「国防文学」的口号。鲁迅对此很不满,认为这是向反动当局投降。这一点和毛泽东不谋而合。1935 年末的瓦窑堡会议中,毛提出了「民族革命统一战线」。1936 年 6 月,在冯雪峰的推动下,鲁迅据此提出了「民族革命战争的大众文学」。此时距鲁迅病逝仅剩四个月的时间。这就是「两个口号之争」的由来,其背后本质就是本土派毛泽东和国际派王明之间政治斗争的具象化体现。

如果鲁迅能活得足够久,有幸见证「新中国」的诞生,那日子恐怕会很难过。按照其子周海婴在《鲁迅与我七十年》中的记载,罗稷南曾当面问毛泽东「假如鲁迅今天还活着会怎样」,毛泽东回答说:「要么是关在牢里还是要写,要么他识大体不做声。」

中共官方自然是极力否认这段传闻中的对话内容。这里不展开讨论上述对话的真实性。只是按照常理推断:鲁迅若活到建国后,只能像高尔基晚年那样,甘愿当政权的吉祥物、领袖的肉喇叭,才能保全自己。考虑到他届时已经近 70 岁的高龄,可以直接跳过高尔基流亡海外的桥段,直接被圈养。鲁迅比老舍年长一辈,应该活不到亲眼目睹后辈们加入「湖人队」了,也许能有缘见证胡风被打成反革命、冯雪峰被打成右派,见识一下什么叫无产阶级专政。至于文化界领袖的位置也轮不到他来坐,估计直接就被「铮铮铁骨」郭沫若给顶替了。

有些扯远,回到正题——假如鲁迅再活十年,也就是活到抗战结束后的 1946 年。那么这十年里他的经历可能会如何呢?

众所周知,鲁迅和日本有着微妙的不解情缘。他早年在日本留学,一生中结交了不少日本友人。特别是他定居上海期间,和内山书店老板內山完造的结下的深厚的友谊,给后人留下深刻印象。作为一位「永远不会满意的反对派」,鲁迅写了很多批评政府当局的文章,无论是北洋政府还是国民政府。虽然他也写了几篇涉及日本侵略中国的杂文,比如《“友邦惊诧”论》、《论“费厄泼赖”应该缓行》、《死魂灵》和《伪自由书》,不过文章的重点都在于批判政府的软弱、投降和卖国,批判社会民众的麻木与沉默。总给人一种他骂日本人是为了给骂反动当局做铺垫顺带为之的错觉。

当然,鲁迅的立场必定是反对侵略和抗日的,对內山完造是日本间谍的指控是毫无根据的,但鲁迅的日本情结也是无法回避的事实。鲁迅自 1927 年搬来上海直到去世的九年多时间里,三处居住地都在俗称「日租界」的虹口地区,他结交的日本友人也多过他的中国朋友。据统计,仅内山完造引荐给鲁迅的日本友人就有 160 位以上。

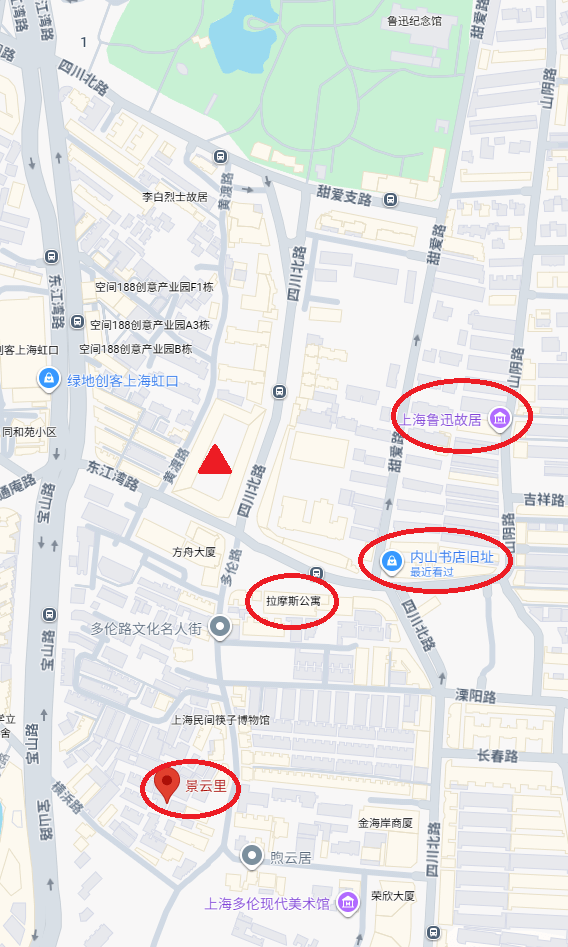

鲁迅在上海的居住地有三处,分别是景云里、拉摩斯公寓和大陆新邨。其中大陆新邨的住宅是以内山书店员工宿舍的名义租下的。包括内山书店在内,全都坐落于当时日本海军陆战队司令部(图中红色三角标记处)附近。

如果鲁迅活到次年的八一三淞沪会战,会如何应对中日战争呢?我们可以通过他之前的行为模式来进行预测。1932 年一·二八事变时,鲁迅居住在离日本海军陆战队司令部仅 100 多米的拉摩斯公寓中。战争爆发后,他携全家暂避于内山书店楼上,约一周后又转移到英租界内的书店分店。关于其中细节,一说是鲁迅住宅的窗玻璃被子弹打破,于是全家搬到内山书店躲避战火;一说是内山遣人告知鲁迅有人从公寓里向日军司令部射击,为了避免嫌疑,希望鲁迅全家转移到书店。在战争期间,鲁迅拒绝去外地避难,但也没有站出来公开谴责侵略者。即便他目睹书店店员加入自警团协助日军后勤、做侵略者的帮凶。只是有感于日本青年被军国主义荼毒而表示了痛惜。这一点也被后世不少人所诟病。不过,鲁迅并非投降派这一点毋庸置疑,他一贯是反对帝国主义压迫的,只是他青年留学经历令他对日本保持了特别的感情因素而造成的困扰。

据此,我们可以合理展开想象。七七事变爆发后,鲁迅可能会发表文章,批判国民政府不抵抗或者消极抵抗。八一三后,由于虹口一带属于战斗前线,鲁迅应该会进入英美控制的公共租界内躲避战火并保持沉默。待上海战火平息后,鲁迅有几种选择:一、受邀前往延安,作为党外人士成为中共的座上宾;二、前往国统区大后方;三、远赴香港躲避战火;四、留在上海租界内继续活动。

前往延安的可能性很小。以鲁迅的性格是无法适应中共体制的,经过短暂的蜜月期后,要么识相地闭嘴,要么就被批判打倒。无论如何也不可能平安地度过延安整风运动,虽不至于像王实味那样被肉体消灭,但也不会像现在这样被捧上文化界领袖的地位。这个位置只能留给死人或听话的人。能在 1946 年平静地死去已经是最好的结局。前往大后方,在体制内谋个一官半职,或者回到大学课堂,可能性太低。前往香港的可能性则大一些。毕竟有大批左翼文人在抗战期间都迁居香港。另外鲁迅在广州任教期间也曾赴港发表过演讲。

不过以上三种假设都不如留在上海的可能性大,毕竟有一二八事变的路径依赖,而且当时人也不会意识到这将会是一场长达八年的抗战序幕。在上海孤岛期间,租界内还是有一定的出版自由的,也有很多左翼作家留在上海继续活动。此外,以鲁迅在上海日侨里的影响力,即便出事也有人脉可以从中斡旋。

无论是前往香港还是留在上海,终要面对一道坎,也就是 1941 年底爆发的太平洋战争。随着香港沦陷和上海孤岛时期的终结,鲁迅将不得不离开上海或香港。若在上海或香港被日本占领后还留着不走,虽不至于像弟弟周作人那样遭到激进学生的枪击,但多半要被扣上一顶亲日的帽子,一世英名毁于一旦。即便要学一些北洋前大佬闭门谢客独善其身,怕也是要身不由己。但凡走错一步,便是晚节不保的万丈深渊。

可惜鲁迅不像他那钦定的接班人——郭沫若同志那样,永远和总路线的摇摆频率一致;也无法在国共之间混得八面玲珑、如鱼得水。

假如鲁迅再活十年,这必将是他活得比较难受的十年,倘若能活到抗战胜利,未尝不是一种劫难。