国名、地名、人名中的异读现象

国名

- 吐谷(欲)浑

- 身(捐)毒

一说读 yüān。「身」字在汉代的上古读音,据李方桂的拟音,应读作/hrjin/,与hin-相近,显然是来自伊朗语系统。唐代司马贞《史记索隐》说:「身音捐」,这个音注是错误的,或许正源于司马贞的误解。「捐」在中古唐代念/juen/(其实,按照语音演变规律,这个字现代应该念yüān,不知何故念成了jüān),是零声母以母字,反而与in-相近。大概由于司马贞的时代印度国名已经通行称作indu,同处唐代的玄奘在《大唐西域记》中正是将它译作零声母的「印度」(「印度」这个现在通行的译名正是源于玄奘),司马贞不知道「身毒」是译自另一个语音系统,才强行用今音去注古书,导致了误会。

因为这个误注,又造成现代辞书中「身毒」之「身」注音分歧,有的注yuān的,有的注juān的,皆误,正确的应该就读作shēn,这里破读是不必要的。1 - 龟(秋)兹(慈)

- 月(越)氏(支)

关于「月氏」的读音,自五十年代以来,中、小学历史课本一直写为「⺼氏」,并标注音为ròu zhī(肉支)。而据考证,月氏的「月」字旧写作「⺼」,是以讹传讹的结果,是误读。2 - 吐蕃(播)

- 大宛(苑)

- 高句(勾)丽(离)

- 邪(牙)马台

地名

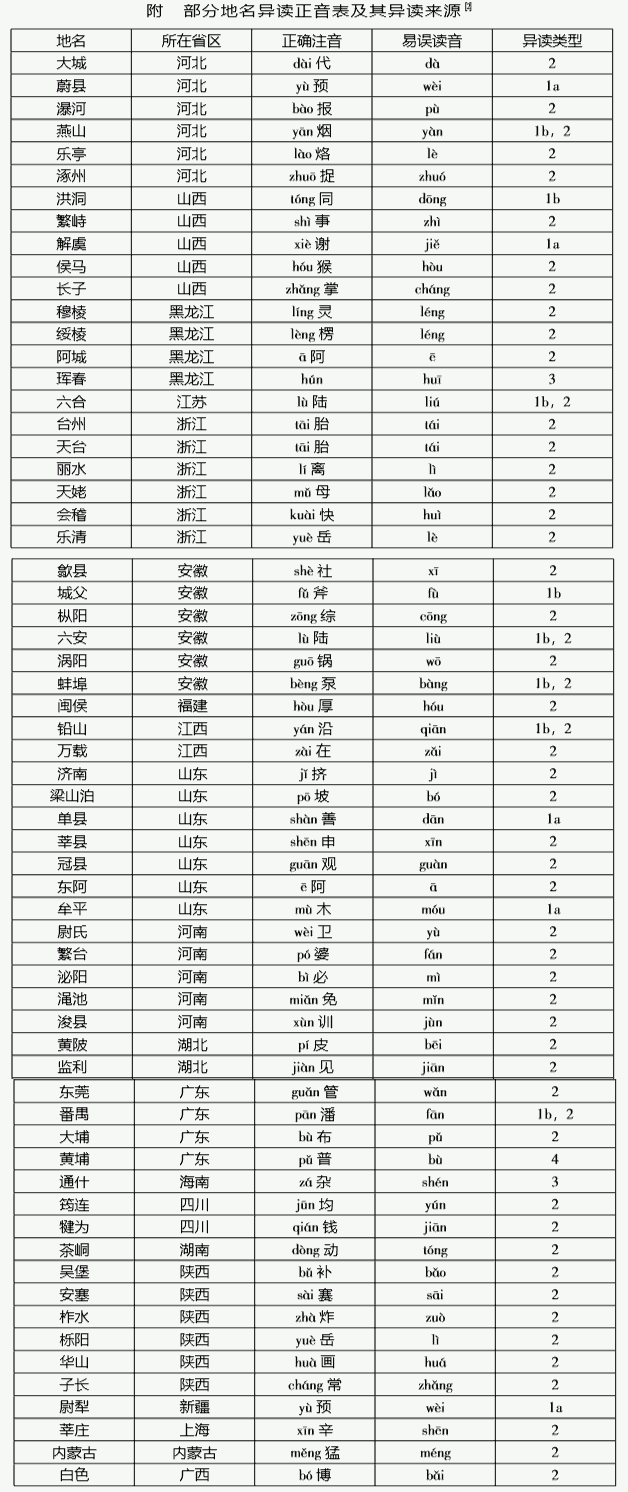

地名异读形成的原因:古音保留、方言音变、语言接触、历代误读等等。

- 镐(浩)京

- 栎(月)阳

- 燕(烟)京

- 阿(婀)房(旁)宫

- 允(铅)吾(牙)

- 允(铅)街

- 六(陆)安

- 六(陆)合

- 歙(射)县

- 铅(沿)山

- 浚(训)县

- 丽(离)水

- 华不(夫)注山

- 大栅(十)栏

- 柞(炸)水

- 繁峙(侍)

- 牟(木)平

- 莘(申)县

- 泌(必)阳

- 蔚(欲)县

- 番(潘)禺

- 虎跑(咆)泉

- 涡(锅)阳

- 蚌(蹦)埠

- 高要(腰)

- 单(善)县

- 解(谢)县

- 召(邵)陵

- 并(兵)州

- 天台(胎)

- 台(胎)州

- 济(挤)南

- 东莞(管)

- 大埔(部)

- 黄埔(浦)

- 珲(浑)春

- 瑷珲(灰)

- 浒(许)墅关

- 浒(许)浦

- 华(化)阴

- 上栅(册)

- 黄陂(皮)

- 焦陂(坡)

- 乐(月)清

- 莘(辛)庄

- 莘(辛)田

- 冠豸(债)山

- 绿(录)林

- 鸭绿(录)江

异读类型:

- 古音保留

a. 以姓氏命名,地名根据姓氏命名,或者姓氏出于这些地名

b. 遵循古音音变 - 方言音变,地名专用

- 语言接触形成音译地名

- 古音无依据,属历代误读

人名

- 妇好(子)

「好」通「子」,为姓。 - 皋陶(姚)

- 召(邵)公奭(是)

- 叶(射)阳后

叶阳是复姓。 - 叶(射)公好龙

根据《通志‧氏族略‧以邑为氏》记载:「葉氏,旧音摄,后世与木葉同音」。今读作 yè。3 - 墨翟(迪)

- 要(夭)离

- 赵衰(崔)

- 南宫适(括)

此处「适」并非「適」的简体字。相同的还有唐德宗李适。 - 禽滑(骨)釐(离)

- 高渐(间)离

- 樊於(乌)期

- 范雎(居)

又名范且。《史记》中写作「范睢」,据考证应为误读。 - 郦食(易)其(基)

- 曹大家(估)

- 冒(莫)顿(独)

- 刘禅(善)

念作 chán 时,是佛教专用术语。此处应取「封禅」之意。 - 万(莫)俟(其)卨(谢)

万俟是复姓,原为鲜卑部落名,后成为姓氏。万俟的「万」并非「萬」的简体字。4 - 米芾(弗)

米芾初名黻,「黻」与「芾」通假,所以此处应读作 fú。 - 陈寅恪(却)

- 穿(冤)封(方)戌

其他

- 可(刻)汗(韩)

- 单(缠)于

- 洗(冼)马

- 仆射(叶)

- 给(几)事中

- 中书舍(射)人

- 无射(易)

- 白术(竹)

此处「术」并非「術」的简体字,而是另一个字形相近的字「朮」。相同的还有苍术。 - 虚与委蛇(夷)

佛教术语

- 偈(寄)语

- 般(波)若(惹)

- 兰若(惹)

- 伽(茄)蓝5

- 僧伽(茄)

- 瑜伽(茄)师

- 阿(婀)弥陀佛

- 舍(射)利

- 刹(差)那

- 哪吒

- 南无(摩)